作り方がちょっと複雑で、種類も多いことから、あまり飲まないという人も多いシェリー酒ですが、実は飲んでみると奥深いマニアックなワイン。

辛口から甘口まで多様な味わいがありますが、その背景には作り方が大きく影響しています。

ということで、本記事では、シェリー酒の作り方を徹底解説!気になるアルコール度数についても分かりやすく解説します!

シェリー酒とは

- 辛口から甘口まで様々なスタイルがあり、外観も淡い黄色のものから琥珀色や深みのある褐色のものがある

- シェリー酒の約99%が、パルミノという酸味の低い白ぶどうから造られる

- ワインの品質を一定に保つため、若いワインと古いワインをブレンドするソレラ・システムで木樽熟成される

シェリー酒は、スペインのアンダルシア地方で造られる酒精強化ワインです。

酒精強化ワインとは、醸造工程中にアルコールが添加されることで、アルコール度数が高められたワインです。

シェリーは三大酒精強化ワインの一つと言われており、ポルトガルのポートワインやマデイラも有名です。

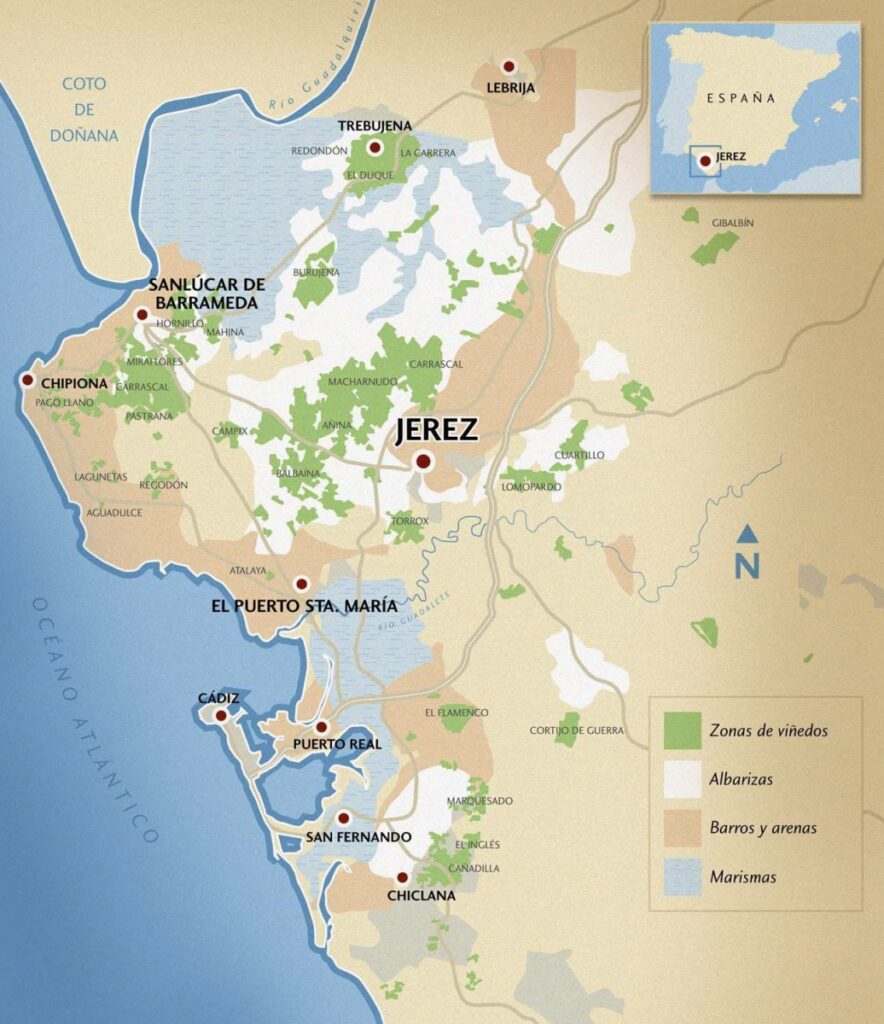

シェリー酒が作られる地域

シェリーはヘレス・デ・ラ・フロンテラという街周辺で造られています。

緯度が低いので、暑い気候が特徴です。

この地域では、吹くポニエンテとレバンテと呼ばれる風です。西から涼しくて湿気を多く含む(湿度90%に至る)ポニエンテと、南東から湿度が高く乾燥した(湿度30%程度)レバンテという風が吹きます。

また、夏は乾燥して気温が高いので、高い蒸発蒸散作用が起こります。

しかし、降水量が年間600ミリと比較的多く、大西洋の影響でかなりの夜露がおりることでぶどうを乾燥から守っています。

もう一つの特徴は、アルバリサという白い石灰分の含有量の多い土壌です。

最大の特徴はその高い保水力。

乾燥した季節にブドウの木に栄養を与えるため、冬の間に降雨を蓄えます。

雨季になると膨大な量の水を吸収し、その後、夏の熱で土壌の上層部が硬くなり、不浸透性の地殻が形成され、太陽光による蒸発が妨げられます。

また、ポニエンテの湿った風と相まって、一晩で大量の露が形成され、ブドウの木が余分な水分を獲得し、極端な気温に耐えられるようになります。

シェリー酒に使われる3品種のぶどう

シェリー酒には主に3つのぶどうが使われます。順番に見ていきましょう!

パルミノ

パロミノはシェリー酒の主要品種で、辛口から甘口までのスタイルに使われます。

生産量は約99%とほとんどのシェリー酒がパルミノ種から造られます。

中程度から晩熟タイプの品種なので、乾燥した日当たりの良い気候に適しています。

大量収穫ができることもありシェリーの主要品種として使われている一方で、成熟期に入るとすぐに酸味がなくなってしまうのが特徴です。

また、ノンアロマティックな品種なので、シェリー酒に独自のアロマをあまり加えない傾向があります。

モスカテル

モスカテルは、海岸沿いの町チピオーナにちなんで、別名モスカテル・デ・チピオーナと呼ばれています。

パルミノと同様晩熟で、暑さと乾燥によく適応し、砂質のアレナ土壌で栽培されています。

モスカテルは主に甘口のスタイルに使われることが多く、生産量は全体の1%以下と非常に少ないです。パルミノとは対照的にアロマティックなぶどう品種です。

ペドロ・ヒメネス

ペドロ・ヒメネスもモスカテル同様、甘口ワインに使われます。

小粒で黒に近い褐色をしており、ぶどうの糖度が高いのが特徴です。

伝統的に、天日で乾燥させてその糖度をさらに濃縮させます。

甘口ワインのアルコール度数が高いバージョンですね。

ペドロ・ヒメネスはPX(ペドロ・ヒメネス)と呼ばれる甘口シェリー酒に使われ、甘味添加用としても使用されます。

シェリー酒の味わい

シェリーの味わいは主に10種類あります。

辛口シェリー

- フィノ

- マンサニーリャ

- アモンティリャード

- パロ・コルタド

- オロロソ

半甘口シェリー

- パールクリーム

- ミディアム

- クリーム

甘口シェリー

- ペドロ・ヒメネス

- モスカテル

シェリー酒の造り方〜辛口編〜

では早速造り方をみていきましょう。

辛口と甘口で作り方が多少異なるので、それぞれ見ていきます。

まずは辛口から。

ステップ1:収穫から発酵まで

まず、8月下旬から9月上旬にかけてぶどうを収穫します。

その後収穫した葡萄を圧搾し、22-26℃程度の温度で発酵させます。

ここまでは通常の白ワインと同じ醸造工程です。

生物学的熟成はフェノールという化合物がフロールの発達を妨げるので、通常スキンコンタクトは行われません。マロラクティック発酵についても、一般的にパルミノ種の酸味がすでに低く、まろやかな風味もシェリー酒に求めれていないことから実施されません。

発酵温度が特に低くないため、発酵の最初の段階は通常、迅速かつ活発に行われます。

最初の7日間で糖分の大部分が発酵される。その後、ゆっくりとした発酵段階に入り、最後の糖分を2週間ほどかけて発酵します。

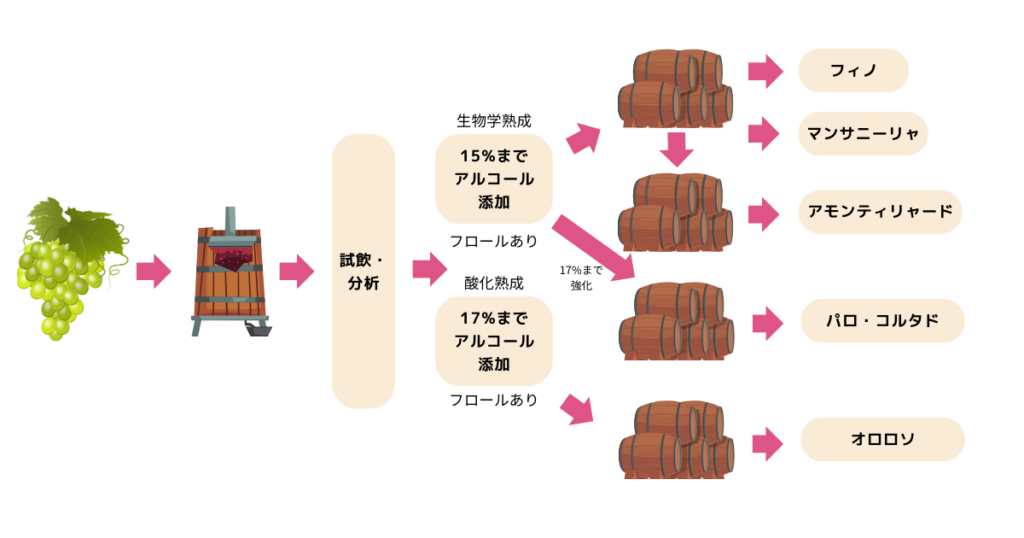

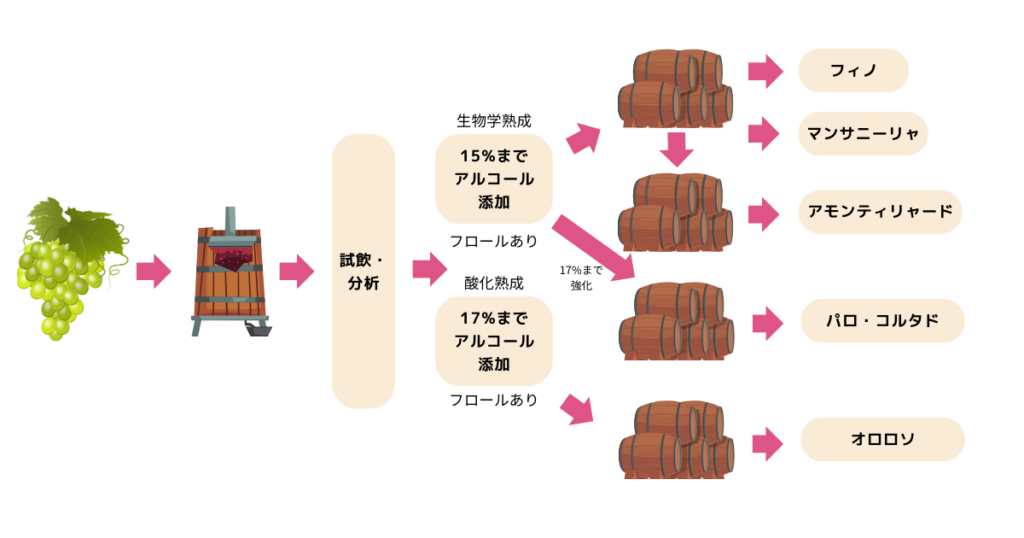

各バッチの試飲&分析

発酵後、ベースワインの各バッチは試飲・分析に回されます。

これは第一次格付けと呼ばれ、そのバッチを生物学的熟成(より軽いボディで、より強い風味を持たないフィノタイプ)に使うか、酸化的熟成(より豊かなボディで、より強い風味を持つオロロソタイプ)に使うかを決定します。

生物学的熟成に使われるワインは、酒精強化のためにアルコール度数を15〜15.5%に調整します。

その後この果汁を樽に詰めていくわけですが、ここでの大きなポイントは、樽に詰める際にわざと空気の層を残す(5/6程度)点です。

空気の層を残し条件が揃うと、樽内では白い酵母の膜(フロール)が生じます。

通常アルコール発酵が終了すると、発酵酵母は役目を終えますが、シェリー酒の場合は樽貯蔵中にサッカロミセス・バヤヌス(醸造用に用いられる酵母の一つ)という産膜酵母が繁殖することで、フロールを形成します。

一方、酸化的熟成に適したワインは、フロールが死滅するアルコール度数が17%まで酒精強化されます。

ベースワインの酒精強化に使用される液体はアルコール度数95%のグレープ・スピリッツを使います。そのため、ワインに独自のアロマや風味の特徴を加えることはありません。

ソブレタブラ

酒精強化後のワインは、ソブレタブラスと呼ばれる段階で、ソレラシステムに加わる前に貯蔵されます。

これらのワインは、タンクで保管されるか、木樽に移されます。

数ヶ月後、第一次格付けで生物学的熟成に適しているとされたワインは、第二次格付けで再度試飲・分析されます。

フロールの層が十分にあり、新鮮さが保たれているワインは、潜在的なフィノまたはマンサニーリャとして分類されます。

少し繊細さに欠けるものはアモンティリャード、さらにフルボディで強烈なフレーバーを持つものはパロ・コルタドに分類されます。

その後、ワインはソレラシステムに入ります。

熟成

DO Jerez-Xérès-Sherryと表示されたワインの熟成は、ヘレス・デ・ラ・フロンテーラ、エル・プエルト・デ・サンタ・マリア、サンルーカル・デ・バラメーダの3つの自治体のうち、クリアンサ地帯と呼ばれる地域で行われる必要があります。

シェリー酒の熟成は古い木樽で行われます。

最も多く使われているのが600Lの木樽なので、ブルゴーニュのピエス(228 L)とボルドーのバリク(225 L)と比べると大きめです。

シェリーの熟成には主にアメリカンオークが主に使われますが、非常に古い木樽を使うため、アメリカンオーク特有の風味は付きません。

ここには記載していないですが、時々試験テキストや本を読んでいると熟成の部分で「ボテガ」という言葉が出てきます。ボテガとは、ワインの醸造・熟成を行う建物を指し、時折ワイン生産をおこなっている企業を指して使われることもあります。また、多くのボテガは空調システムを必要とせずに最適な温度を熟成期間中に作り出せるよう、意図的に設計されています。

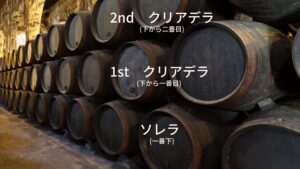

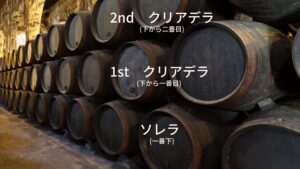

ソレラシステム

シェリー酒を勉強したことのある人なら一度は聞いたことのあるソレラシステム、やっと出てきました!

シェリー独自のブレンド方法です。

熟成している樽を何段にも渡り積み上げ、樽内でブレンドしていきます。なぜこのような方法を行うのか、それは「毎年一貫した品質を維持するため」(そのためシェリーは基本的にノンヴィンテージです)。

さて、ソレラシステムでは、クリアデラと呼ばれる樽のセクションによってワインがまとめられています。

クリアデラには同じ年代のワインが入っており、それ以外ののクリアデラには他の年代のワインが入っています。

何段にも積み重なる樽の一番下には一番古い年代のワインが入っており、これをソレラと呼びます。ワインは必ずソレラから取り出します。また、取り出す容量は40%を超えてはいけません。

生物学的熟成と酸化熟成の違い

生物学的熟成とは、フロールのしたでワインを熟成させること、一方の酸化熟成は、木樽の中でワインが保存され、自然環境によって物理化学的にゆっくりと変化していく熟成を指します。

生物学的熟成では、ワインは15.5%以下に保つ必要があります。

また、フロールはSO2を添加すると阻害されてしまう可能性があるため、添加をしないことは非常に重要です。

一方の酸化熟成については、熟成を経ることに外観はレモン色からブラウンへと徐々に変化していきます(酸化によって色が変わる)。

また、ボテガの環境ではエタノールよりも早い速度で水分が樽から失われるため、アルコール度数がわずかに上昇します。

シェリー酒の造り方〜ごく甘口編〜

続いて甘口シェリー酒の造り方をみていきましょう!

使われる品種はモスカテルとペドロ・ヒメネスです。

どちらもパルミノよりも糖度は高いですが、収穫後にさらに1-2週間天下ぼしにして、ぶどうの中の水分を蒸発させていきます。そうすると、ぶどうの糖度がより上がるんですね。

それから、圧搾、発酵、酒精強化を行っていきます。

その後の熟成については辛口シェリー酒と同様です。

シェリー酒の度数は通常のワインより高いの?

前述したように、シェリー酒のアルコール度数はタイプによって異なりるものの、一般的には15%から22%程度です。

フィノタイプは通常15%から16%のアルコール度数で作られるのに対し、オロロソタイプなどの酸化熟成シェリーは17%から21%のアルコール度数があります 。

また、天然甘口タイプのシェリーは、アルコール度数が16%から22%の範囲です 。

シェリー酒とワインの違い

シェリー酒とワインの違いは主に2点あります。

- アルコール度数

- 醸造工程

- 味わい

アルコール度数

ワインの平均アルコール度数が13.5%に対し、シェリー酒は15-22%とアルコール度数が高めです。

この違いはシェリー酒を作る過程でワインにアルコールを添加することでアルコール度数を強化しているためです。

醸造工程

シェリー酒では、通常ワインの醸造工程にないアルコール添加やソレラシステムでの熟成プロセスがあります。

試飲・分析などもしたりと、ワインよりも醸造過程が複雑です。

味わい

シェリーは上記のように独特な製法で造られるため、辛口から甘口まで味わいのスタイルが広いのが特徴です。

一方、通常のワインは、ほとんどが発酵プロセスによってアルコールが生成され、その後、熟成させることで風味が変化します 。

シェリーは特に、フロールが生じることで独特の風味が加わり、酸化を避けるためにアルコール度数が通常のワインよりも高くなります。

また、シェリーにはアモンティリャードのように熟成させたタイプもあり、これによりヘーゼルナッツのような味わいが出ることもあります 。

シェリー酒とポートワインの違い

シェリー酒とポートワインはどちらも酒精強化ワインですが、以下の点で違いがあります

- 作られている産地

- 味わい

- ぶどうの品種

作られている産地

シェリー酒はスペインのヘレス・デ・ラ・フロンテラという街周辺で作られているのに対し、ポートワインはポルトガルのポルトという地域で作られています。

味わい

シェリー酒は辛口から甘口までさまざまな味わいのスタイルがありますが、ポートワインは基本的に甘口のみです。

ぶどうの品種

シェリー酒は白ぶどうからのみ作られますが、ポートワインで使われる主なぶどうは黒ぶどうです(ホワイトポートには白ぶどうが使われます)。

そのため、ポートワインはルビー色をした外観のワインが多いです。

シェリー酒はどこで買える?

楽天のうきうきワインの玉手箱が比較的種類が豊富です。

加えてワインや福袋も結構お得な商品が多いので、まとめ買いをおすすめします!

まとめ:シェリー酒の作り方と度数の違い

シェリー酒は酒精強化ワインの一つで、シェリー酒ならではの工程を経て作られます。

その製造工程により味わいも辛口から甘口までさまざま。

度数はワインよりも多少高めですが、色々な味わいのスタイルを楽しめるマニアックなワインです。

ぜひこの機会にシェリー酒を試してみてください!